삶과 죽음의 경계를 예술로 기록하다

문학 교과서 시에서 움튼 문학에 대한 애정

“예술, 자신을 돌아보고 낮출 수 있는 도구”

임실서 환자 진료하며 9번째 시집 준비 중

또 사람이 죽었다/ 우리의 기대에 아랑곳하지 않고/ 의연히 그는 갔다/ 일터에 나가듯/ 냉동실에 누워 그는 웃음을 흘리리라… -흰 꽃상여 구름 중-

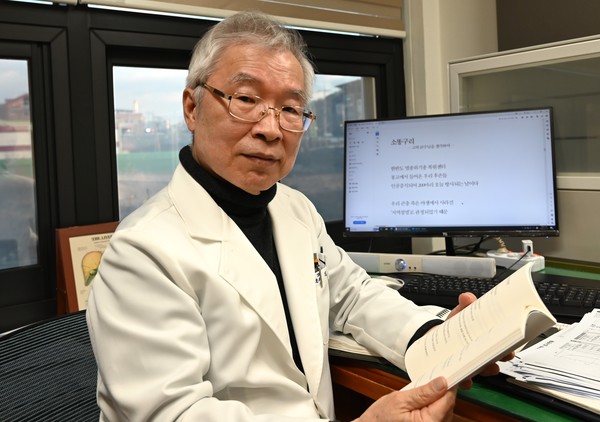

의사이면서 시인, 사진작가인 그에게 예술을 계속할 수 있는 원동력이 무엇인지 묻자, 그는 주저 없이 ‘성찰’ 이라고 답했다. 삶과 죽음에 대한 끝없는 고민을 밀도있게 담아낸 시집, ‘파고의 정수리’를 펴낸 김대곤(의학·79졸) 임실 보건의료원장을 만나봤다.

‘예술’은 자신을 돌아보는 도구임과 동시에 자신을 낮추며 환자를 배려하는 방법이라고 말하는 김대곤 원장은 어린 시절 슈바이처를 읽고 의사가 되기로 결심했다. 이과에 진학해 공부하던 중 그의 눈에 문학 교과서에 실린 시들이 들어왔다. 마음에 드는 시는 달달 외울 정도로 시가 좋았다. 시를 향한 열정은 습작으로도 이어졌다.

졸업 후 그는 전북대병원에서 의사로 근무했다. 바쁜 생활 중에도 예술에 대한 마음이 살아났다. “미술 선생님이셨던 작은아버지의 영향으로 그림에도 관심이 많았어요. 하지만 당시에는 형광등이 매우 열악해서 흰색과 노란색 물감을 구분하기 어려울 정도였지요.(웃음) 그래서 사진을 찍기 시작했습니다.”

그렇게 경험이 쌓이다 보니, 사진을 전문적으로 배우고 싶다는 욕심이 생겼다. 홍익대 산업미술대학원에서 사진 디자인 전공으로 공부를 시작했지만 1년 이상의 외국 연수로 학교에 꾸준히 나가지 못해 결국 제적당했다. 그는 포기하지 않았고 두 번의 시도 끝에 다시 대학원에 입학했다.

어느덧 미술대학원 졸업이 코앞에 다가왔다. 그는 졸업요건을 어떻게 채울지 고민하기 시작했다. 보통은 석사 학위를 받기 위해 논문을 쓰지만, 김대곤 원장은 전시회를 열기로 했다.

“저만이 할 수 있는 주제를 생각하다가 제 환자들이 생각났어요. 그래서 간암 환자들의 초상을 사진에 담아 전시회를 개최했고 덕분에 우수한 성적으로 졸업할 수 있었어요.”

그의 시는 외국 연수를 통해 무르익었다. 말도 안 통하는 타지 생활로 향수병에 시달린 그는 본격적으로 시를 쓰기 시작했다. 일기처럼 꾸준히 쓴 시는 귀국할 때쯤 100편을 넘어섰다. 그동안의 시를 엮어 시집으로 발간했지만 그다지 시에 소질이 있다고 생각하진 않았다. 우연히 청년의사 신춘문예 공고를 본 김대곤 원장은 별다른 기대 없이 시를 출품했다. 결과는 신춘문예 당선이었다. 수상을 통해 자신감을 얻은 그는 이후 전북도민일보 신춘문예에도 당선됐다. 그렇게 시작된 시집이 벌써 8번째 이 다.

“예술은 자신을 돌아보게 하고 이는 곧 인간이 불완전하다는 것을 알게 해줘요. 그래서 환자들에게 더욱 조심스럽게 다가가려고 노력합니다”라고 말하는 김대곤 원장은 지난 2019년부터 임실보건의료원에서 환자들을 진료하고 있다. 현재 9번째 시집을 준비 중인 그의 가운 주머니 속 수첩에는 쇠똥구리, 테니스 등 그의 눈으로 포착한 시상들이 가득하다.

권지민 기자 jiipushed@jbnu.ac.kr